聯合國教科文組織非物質文化遺產名錄(名冊)項目,是中華民族傳統文化的重要表現形式,也是世界了解中國文化遺產的重要路徑,如何帶大眾了解和傳承非遺,是當代文化作品必須面對的課題。

隨著媒體和技術的革新,融合創新的高質量發展路徑打破了原本的行業壁壘,尤其是“非遺+影視”已成為近年來的新熱點,通過影視手段將非遺記錄下來,通過大小屏將非遺傳播出去,成為傳統文化的創新表達形式之一,為非物質文化遺產的保護和傳承提供了保障和新的路徑。以京劇《安國夫人》為例,其是國家京劇院創作的大型新編歷史劇,取材自家喻戶曉的宋朝女將梁紅玉抗擊金兵的故事,在近日以電影的形式走進更多觀眾的視線前,展現愛國主義與民族精神,其創造性地將傳統京劇舞臺藝術“唱、念、做、打”與現代數字電影藝術相融合,突破了戲曲舞臺的空間限制,使得戲曲藝術通過新技術、新場景、新形式煥發出新生機。

從內容創作角度剖析,將歷史故事與非遺相結合,使其打破“舞臺”與“影視”呈現的壁壘,在生動故事和影像表達中營造出歷史與現實互為關照的沉浸感和時代氛圍,用大眾喜聞樂見的方式演繹歷史,這是戲曲從舞臺走向熒幕“非遺煥新”的新呈現,通過賦予影視藝術以非遺特色,增加其傳統文化內涵,使“文化自信”的內核達成新表達,也促使非遺“活起來”、“火起來”,達成“非遺煥新”。

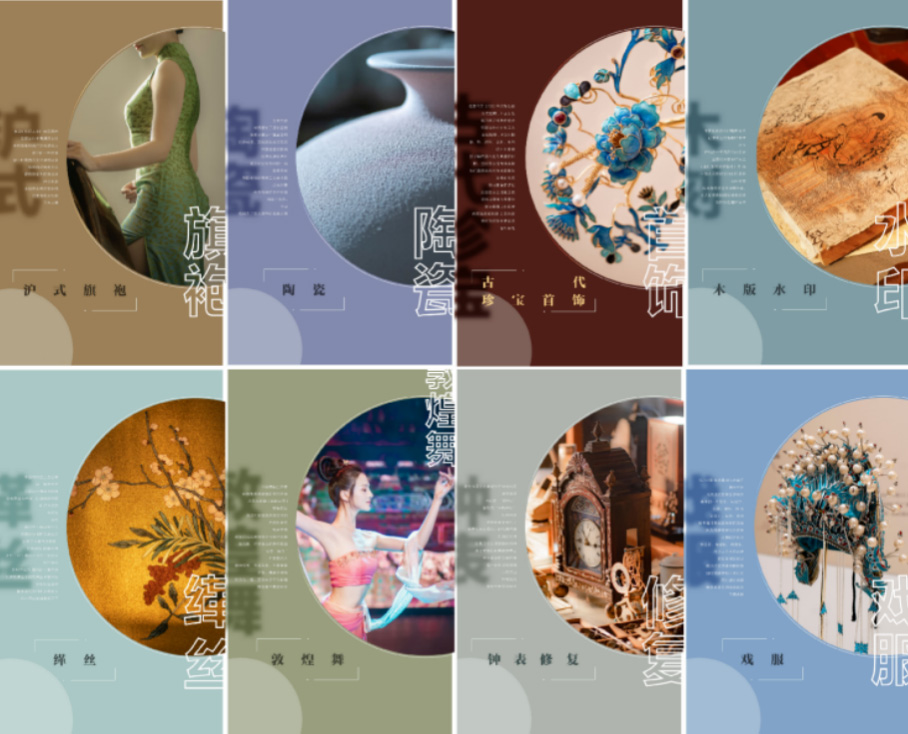

除了電影,紀錄片、電視劇、綜藝節目等多種形式的影視作品,也使得非遺以更生動的形象呈現在觀眾面前,激發大眾的興趣和熱情。近年來眾多影視作品中非遺元素愈發增多,如《去有風的地方》里的白族扎染、《夢華錄》里的茶百戲、《延禧攻略》中的絨花、緙絲、點翠等非遺工藝大范圍地引發了大眾對非遺的熱情,也激發了相關文創產品的銷售,帶火了“非遺旅游”與非遺工坊。

以非遺為故事核心組成部分的非遺題材劇則進一步以非遺入劇,致力于用電視劇的形式普及非遺技藝,《正好遇見你》在此類型劇集中屬于巧思與呈現尚佳的作品,在豆瓣網站收獲7.3的評分。劇集每一環,均由劇中人的故事與扮演拍攝的戲中戲、十幾位非遺傳承人,如出身梨園世家的京劇武生葉金援、精研古方妝容的上戲博導李芽等采訪部分組成,非遺內容豐富、故事構思巧妙,但多線敘事從客觀上容易造成故事主體的斷裂,這使得網絡與受眾對其的評價并不完全一致,但不影響其是以非遺為核心打造“非遺煥新”劇集的一次大膽嘗試。

在觀摩諸多作品后亦可得出規律,即將非遺元素作為調劑品輔助影視作品最為輕巧和省力,也最易討觀眾的好評,但若把非遺作為核心,既要將非遺介紹清楚又要自然融入故事,確實頗為不易。

博大精深的優秀傳統文化,能“增強做中國人的骨氣和底氣”,是我們最深厚的文化軟實力,是我們文化發展的母體,積淀著中華民族最深沉的精神追求。年輕人的“非遺熱”標志著更多的年輕人在認識非遺,愛護非遺,傳承非遺,“非遺煥新”對大眾熱情的激發,是“文化自信”的外在呈現,是融合古今的活態傳承,大眾對“非遺煥新”的熱情也將促使更多以非遺為核心的影視作品產出,希望能有“更非遺”的文化作品、影視爆款作品涌現,助力非遺的傳播與傳承,讓中華文明長河里的“非遺煥新”迸發生機。